다음그다음

찬기파랑가(讚耆婆郞歌) 본문

찬기파랑가(讚耆婆郞歌)

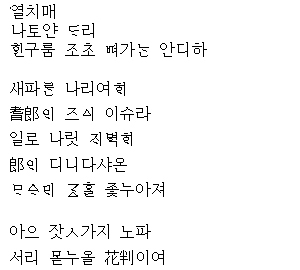

[1] 원문

[2] 풀이

(바람이 구름을) 열어 젖히니

나타난 달이

흰 구름 따라 (서쪽으로) 가는 것 아니냐?

- 문사 :달에게 물음

새파란 냇가에

기랑의 모습이 있구나.

이로부터 냇가 조약에

낭(기파랑)의 지니시던

마음의 끝을 따르련다.

- 달의 답사 : 기파랑의 고결한 인품

아아, 잣가지처럼 (그 기품이) 높아

서리에도 굽히지 않을 화랑의 장(長)이여.

- 기파랑의 높은 절개

<삼국유사(三國遺事)> 권2, 충담사

[3] 요점정리

- 작자 : 충담사(忠談師)

- 연대 : 신라 경덕왕(742∼765)

- 갈래 : 향가

- 형식 : 10구체

- 성격 : 추모적, 서정적, 예찬적

(숭고미 : 숭고한 느낌을 주는 아름다움으로 절대적 존재에 대한 숭배의 태도에서 나옴)

- 표현 : 은유법, 상징법, 문답법

- 제재 : 기파랑의 인품

- 주제 : 기파랑의 고매한 인품을 추모하고 예찬함,

기파랑의 인품에 대한 찬양과 그의 뒤를 따르려는 결심

- 특징 :

제망매가와 함께 표현 기교 및 서정성이 돋보이는 향가의 백미라고 할 수 있으며, 사뇌가라는 명칭이 붙어 '찬기파랑가'라고도 하고, 달과의 문답을 통해 대상을 찬양하는 극대화를 노렸고, 계절의 변화에 따른 인생의 무상감을 고도의 상징 수법으로 표현함. 10구체 향가 대부분은 4구+4구+2구(낙구)로 구성된 개인적 서정시인데 찬기파랑가는 내용상 3구+5구+2구로 되어 있다.

- 의의 : 제망매가와 함께 표현 기교 및 서정성이 돋보이는 향가의 백미.

'사뇌가(詞腦歌)'라는 명칭이 붙어 '찬 기파랑 사뇌가'라고도 불림.

- 찬기파랑가 개관 :

향가는 우리나라 시가사의 원류이며, 한국적인 서정성의 원천, 언어로 응축된 신라 문화의 정수이다. '찬기파랑가'는 신라 시대의 화랑이었던 기파랑의 높은 인격을 사모한 충담사가 그의 인물됨을 상징성을 띤 자연물에 비겨 찬양한 노래로, 대상에 대한 예찬의 태도를 보여 주며, 향가 특유의 숭고미를 자아내고 있다. 이 작품의 화자는 '달, 수풀, 자갈, 잣나무'와 '흰구름, 눈' 의 선명한 색채 대조를 이루고 있는 자연물의 대조를 통해 그리움의 시적 대상인 '기파랑'을 '하늘에 높이 뜬 달과 같은 숭고함', '냇가의 수풀과 같은 깨끗함', '자갈과 같은 원만함', '잣나무와도 같이 시련을 이겨내는 꿋꿋함'을 지닌 화랑으로 형상화하고 있다. 이처럼 이 작품은 시적 함축성이 뛰어난 시어들을 10줄로 정제된 시 형식 속에 담아 서정시로서의 문학적 가치를 더욱 높이고 있다.

[4] 배경설화

대왕이 덕경 등을 예를 갖추어 받았다. 왕이 재위한 것이 24년간이었고 오악(五岳)이나 삼산(三山)의 신(神)들이 때때로 궁전 뜰에 나타나 모시기도 하였다. 3월 3일에 왕이 귀정문 문루에 행차하셔서 좌우의 신하에게 말하기를 "누가 나가서 영복한 스님을 얻어 오겠느냐?"하였다. 마침 큰 스님 한 분이 위풍이 정결하고 당당하게 지나가자 좌우 신하들이 모셔다 뵙게 하였다. 왕은 "내가 말하는 영복한 스님이 아니다." 하고 보내었다. 다시 한 스님이 헤어진 장삼을 입고 앵통을 지고 남쪽에서 왔다. 왕이 기뻐하여 문루 위로 맞아들이고 통 속을 보니 차 달이는 기구를 담았을 뿐이었다. "네가 누구냐?"고 묻자 "충담입니다."하였다. "어디서 오는 길인가?"하니 "소승이 매년 3월 3일과 9월 9일이면 차를 달여서 남산 삼화령 미륵세존께 공양하는데 오늘도 벌써 차를 드리고 돌아오는 길입니다."하였다.왕이 "과인에게도 한 잔 나눌 수 있느냐?"고 묻자 곧 차를 달여 드렸는데 차 맛이 특이하고 그릇에서도 특이한 향기가 풍겼다. 왕은 "짐이 듣건대 대사가 기파랑을 기려서 사뇌가를 지었고 그 뜻이 매우 고상하다 하는데 과연 그러한가?"고 묻자 "그렇습니다."고 대답하였다. "그렇다면 짐을 위하여 백성을 편안하게 다스리는 노래를 짓도록 하라." 월명사는 곧 칙명을 받들어 노래를 지어 바쳤다. 왕이 가상히 여겨 왕사를 봉하려 하니 재배하고 굳이 사양하여 받지 않았다.

<삼국유사> 권2 기이. 경덕왕 충담사 표훈대덕

[5] 해설

이 노래는 기파랑이 화랑으로서 평소에 지녔던 인품을 기림에 있어 고고(孤高)한 인격을 직접 언급하지 않고, 자연물인 달과의 문답 형식으로 은연중에 나타내고 있다. 즉, 이 노래는 달과의 문답을 통해 기파랑의 인품을 찬양한 작품으로 이해된다. 하늘의 달마저 기파랑의 뜻을 따르고 있다고 함으로써 기파랑에 대한 찬양이 효과적으로 이루어지고 있다고 할 수 있다. 작중 화자는 기파랑이 지닌 '마음의 가장자리'만이라도 따르고 싶어한다. 그가 지향하는 세계는 사람이라면 누구나 따라야 할 이상의 세계이다. 그래서 화자는 마지막 구절에서 기파랑을 더할 수 없는 고매한 인격자로서, 서리조차 모르는 높은 잣나무 가지로 형상화하여 표현하고 있다.

찬 기파랑가가 지닌 이러한 고도의 상징적 표현은 향가의 문학성이 매우 높았음을 짐작하게 한다. 또한, 우리 고려 시가에서 흔히 볼 수 있는 애상적인 면이 전혀 없고, 미래 지향적이고 진취적인 기상과 의지가 엿보이는 작품이다.

화자는 시름에 잠겨, 신성한 가치가 사라져 가고 세속적인 현실의 논리가 퍼져 가는 것을 안타까워하고 있다. 눈도 덮지 못하는 기파랑의 고결한 인품은 현실에서 찾을 수 없고 수풀만 우거지고 자갈만 가득한, 비속한 정경이 제시되고 있는 데서 화자가 대상을 그리워하는 근본 취지를 엿볼 수 있다. 이 노래는 10구체 향가가 약간 변형된 모습을 보여 주고 있는데, 앞의 5구와 뒤의 3구에서 각기 현실과 이상을 대비시키고, '아아'로 시작되는 낙구에서 시상을 고양시켜 흠모의 정을 절실히 표현한 작품으로, 월명사의 '제망매가'와 함께 향가의 빼어난 서정성을 잘 보여 준다.

[6]작가

충담사(忠談師, ?∼?) : 신라 경덕왕 때의 승려. 향가 '찬기파랑가(讚耆婆郞歌)'를 지었으며 경덕왕의 명을 받아 역시 향가인 '안민가(安民歌)'를 지었음.

'Time trip' 카테고리의 다른 글

| 천수대비가(千手大悲歌) (0) | 2008.06.14 |

|---|---|

| 처용가(處容歌) (0) | 2008.06.14 |

| 제망매가(祭亡妹歌) (0) | 2008.06.12 |

| 원가(怨歌) (0) | 2008.06.07 |

| 거타지 설화 (0) | 2008.06.04 |